Zweibrücken Ich sag’s mal so: Fachjargon aus der Psychotherapie sollte Experten vorbehalten bleiben

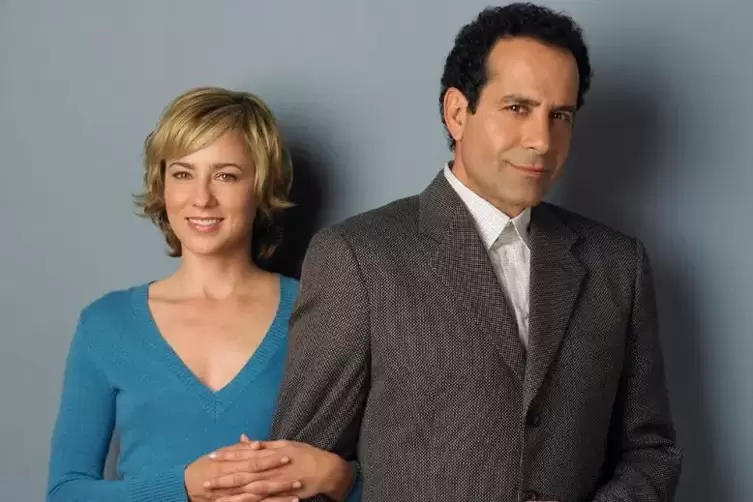

Wurden Sie heute auch schon getriggert? Heute werden wir ja alle gerne getriggert. Von allem möglichen. Ich habe hier auch schonmal geschrieben, dass Unordnung meinen inneren Monk triggert. Monk ist eine amerikanische Fernsehserie, die von 2002 bis 2009 produziert wurde, rund um einen neurotischen Ex-Polizisten namens Adrian Monk. Der ist aber wirklich psychisch krank. Neben diversen Phobien und Zwangsstörungen hat er auch drei Jahre lang seine Wohnung nicht verlassen. Er hat eine persönliche Assistentin, die ihn begleitet. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, er hat eine Integrationshelferin. Scherzhaft ging aus dieser Serie das geflügelte Wort hervor, dass Dinge „den inneren Monk triggern“, also einen gewissen Ordnungssinn stören. Aber manche Leute reden komischerweise ernsthaft so. Sie sagen, jemand habe das und das gesagt und sie damit getriggert.

Was ich ganz besonders schräg finde: Es gibt eine Menge True-Crime-Podcasts, zu deren Anmoderation es gehört, zu sagen, worum es in der aktuellen Folge gehen wird, damit niemand getriggert wird. Also zum Beispiel so: „In der heutigen Folge wird es um sexuelle Gewalt und körperliche Übergriffe sowie um Totschlag gehen. Wer mit diesen Themen nicht zurecht kommt, überspringt am besten diese Folge.“ Oder kürzer: „Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung!“ Meint also in dem Text, der online zu der jeweiligen Folge platziert wurde. Jetzt kann man davon ausgehen, dass es in einem True-Crime-Podcast um Verbrechen geht – wie der Name schon sagt. Es geht ja um wahre Kriminalfälle.

Scheckbetrug ist nicht wirklich interessant

Und leider finden wir halt oft Verbrechen, bei denen es um besonders schlimme Dinge wie eben Mord, Totschlag oder Vergewaltigung und Serienmörder geht, interessant. Interessanter als Scheckbetrug und Steuerhinterziehung. Deshalb gibt es im True-Crime-Bereich nur sehr wenige Folgen über Scheckbetrug. Wer also „diese Folge“ überspringen sollte, sollte am besten auch die nächste, die übernächste und die überübernächste überspringen. Und alle anderen auch. Bis auf vielleicht die 36. Folge und die 124. Folge, in denen es um Heiratsschwindel und Erbschleicherei geht. Die sind in der Regel unblutig.

Ich kann ja schlecht die Geschichte über Jeffrey Dahmer oder Ted Bundy oder auch über Fritz Honka oder Fritz Haarmann erzählen, ohne darüber zu reden, dass und wie sie Menschen das Leben genommen haben. Wenn ich weiß, dass ich das nicht aushalte, dann höre ich das nicht. Ich kann es doch nicht hören und hinterher sagen „Also, wenn ich das gewusst hätte, dass es um Mord und Totschlag geht und dass das heftig ist, dann hätte ich es bestimmt nicht gehört. Warum hat mir das denn niemand vorher gesagt?“

Aber es hat wohl etwas damit zu tun, wie wir heute allgemein reden. „Therapy Speak“ nennen das mittlerweile Experten. Also den Übergang von Begriffen, die eigentlich krankhafte Zustände und Erfahrungen beschreiben, in die Alltagssprache. Da kann es dann auch gerne schon „traumatisch“ sein, wenn man sich damit auseinandersetzen muss, dass Leute eine andere Meinung haben als ich. Denn das „triggert“ ja mein Selbstwertgefühl, wenn ich mich mit Leuten und ihren Ansichten beschäftigen muss, die nicht Teil meiner „Bubble“ sind, meiner Blase also. Denn in einer Gesellschaft, die in immer kleinere Subkulturen zerfällt, höre und lese ich ja nur noch von Menschen, die dieselben Dinge hören und lesen und sagen wie ich. Da ist ja Diversität eine regelrechte Zumutung.

Niemand will ein echtes Trauma erleiden

Wenn ich sage, mein Chef sei ein Narzisst, dann kann sich jeder vorstellen, was ich damit meine. Vielleicht ist er nicht kritikfähig. Vielleicht will er nur hören, dass alles, was er sagt und tut, super ist. Aber eine krankhafte narzisstische Persönlichkeitsstörung hat der Chef aller Wahrscheinlichkeit nach eher nicht. „Toxisch“ wird auch gerne benutzt. Heißt ja eigentlich giftig. Schon immer haben sich Menschen anderen gegenüber giftig verhalten, also gelogen, sie betrogen, verbal aggressiv angegangen. Da hat man gesagt, dass sich jemand unerträglich dominant aufführt. Aber „toxisch“ klingt besser.

Trigger, Narzissmus, Gaslighting (jemandem die Worte im Mund umdrehen und andere manipulieren), Psychopathie und Trauma – das klingt einfach besser. Wissenschaftlicher. Und irgendwie auf jeden Fall nach Krankheit. Dabei will in Wahrheit niemand wirklich ein echtes Trauma erleiden. Und nur diejenigen, die eines erlitten haben, werden auch getriggert – nämlich mental in die Situation zurückgeworfen. Oder in eine Situation versetzt, die sie psychisch nicht bewältigen können. Während man bei einem Latte Macchiato darüber palavern kann, was einen heute schon wieder alles getriggert hat, müssen nämlich die Menschen, denen es wirklich so geht, oft in psychiatrischen Kliniken behandelt werden. Und ob eine Mehrheitsgesellschaft das wirklich will, erkennen Pirmasenser und Zweibrücker an den Witzen über den achten Stock des städtischen Krankenhauses.